Sep 06, 2025

歌舞伎の観劇マナー&楽しみ方!服装・持ち物・上演中のルールまで初心者向けに徹底解説!

日本の伝統芸能のひとつ「歌舞伎」。初めて観に行くときは、マナーや服装はどうすればいいのか、不安に思う人も多いのではないでしょうか。今回は、歌舞伎観劇が初めての人向けに、事前に知っておきたい基本情報や、観劇マナー、服装や持ち物、上演中のルール、楽しみ方のポイントなどを、わかりやすくご紹介します。

歌舞伎観劇前に知っておきたい基本情報

まずは「歌舞伎ってどんなもの?」という基本から、チケットの買い方や座席の選び方まで、観劇前に押さえておきたいポイントを確認してみましょう。

歌舞伎ってどんなもの?

歌舞伎は、慶長8年(1603年)の「かぶき踊り」に始まった、400年以上続く伝統芸能です。今も進化を続けていて、東京の歌舞伎座では従来の昼夜2部制に加え、近年は3部制も導入され、より気軽に楽しめるようになっています。観劇の楽しみ方は人それぞれですが、生の迫力ある舞台を体感できること、同じ演目でも役者によって芝居が変わること、好きな役者を追いかける楽しさなど、多くの魅力があります。

初心者におすすめの演目

演目は多彩ですが、初心者の人には以下のように分かりやすく親しみやすい演目がおすすめです。

・連獅子(れんじし):長い髪を振り回す姿が見どころ

・歌舞伎十八番:市川團十郎家が得意とする伝統演目

・世話物(せわもの):現代と同じ言葉遣いで親しみやすい

・スーパー歌舞伎:漫画や小説が題材でストーリーが入りやすい

さらに、テレビや映画で見かけたことのある役者が出演している演目も、より身近に感じられておすすめです。

チケットの買い方と座席の選び方

例えば、松竹の劇場で行われる歌舞伎のチケットは、公演日と劇場を決めたうえで「インターネット」「電話」「劇場窓口」で購入できます。劇場や公演によって異なることもあるので、事前にチェックしておくと安心です。

座席の種類と価格

一般的に歌舞伎の座席は価格や位置によって、次のように分かれます。一般的に、座席は価格や位置によっていくつかの種類があります。初めての人は、舞台全体を見渡せる三階席がおすすめ。舞台からは少し距離がありますが、華やかな背景や建物などをじっくり楽しめます。

| 座席 | 価格 | 位置 |

| 一等席 | 18,000円 | 1階前方~中ほど、2階前方 |

| 二等席 | 14,000円 | 1階後方、2階後方 |

| 三階A席 | 6,000円 | 3階前方 |

| 三階B席 | 4,000円 | 3階後方 |

| 桟敷席 | 20,000円 | 一階両脇の掘りごたつ式ボックス席 |

また、松竹の劇場・歌舞伎座では、好きな演目だけ観られる「一幕見席(ひとまくみせき)」があります。1,000~2,000円程度で、短時間の観劇が可能です。四階席になるため舞台は少し遠くなりますが、気軽に体験できるから初めての歌舞伎体験にもぴったり。チケットは、指定席は前日正午からオンライン販売、自由席は当日販売です。どちらも予定枚数に達したら販売終了なので、見逃したくない人は少し早めにチェックしてみてくださいね。

観劇前によくある質問

初めての歌舞伎観劇の前に確認しておきたいことありますよね。ここでは観劇前によくある質問をご紹介します。

歌舞伎は開演の何分前に行くべき?

歌舞伎観劇の日は、時間に余裕をもって早めに劇場へ向かいましょう。開演30分前の到着が理想です。公演にもよりますが、一般的に開場は開演45分前。多少遅れても入場は可能ですが、芝居が始まってからの着席は周囲の迷惑になるため避けましょう。

早めに入場できたら、開演までの時間も有効に使えます。お土産を見たり、あらすじ付きの筋書を購入して目を通したり。イヤホンガイドを借りる場合、特別放送があれば開演前から楽しめることもあります。

歌舞伎座で飲食はできますか?

歌舞伎座では、演目の合間に設けられる休憩時間「幕間(まくあい/10~30分程度)」に、劇場内のお弁当を味わったり、外で買ったものを持ち込んで食べることができます。ただし観劇中の飲食は控えましょう。どんなに気を付けても音やにおいが周囲の迷惑になる可能性があります。

また「桟敷席(さじきせき)」以外では、膝の上でお弁当を広げにくいことも。そんなときは館内レストランを事前に予約してゆったり食事を楽しんだり、幕間はお土産を購入・観劇後に外で食事を摂るのもおすすめです。

観劇当日のマナー|事前準備から会場での注意まで

次に、事前準備から当日会場で気を付けたい注意事項など、観劇当日のマナーをまとめてご紹介します。

ドレスコードはある?服装について

初めての観劇では「どんな服装で行けばいいの?」と迷いますよね。実際にはドレスコードはなく、多くの人はカジュアルな服装で来場しています。でも、せっかくの機会なので、少し上品におしゃれすると気分もぐっと高まります。中でも着物は歌舞伎の雰囲気にぴったりで、観劇をより特別な体験にしてくれます。男性はスーツやジャケットがあると安心です。

また、公演時間は平均で4時間前後と長めなので、締め付けの少ないワンピースや動きやすいパンツスタイルなど、座っていても疲れにくい服装がおすすめです。一方、シャカシャカ音の出やすい素材や露出の多い服は避けるようにしましょう。

上演中の振る舞い

観劇当日、会場ではどんなマナーに気をつければよいのでしょうか?上演中の振る舞いについて、押さえておきたいポイントをご紹介します。

観劇中は静かに。音や姿勢に注意

歌舞伎は娯楽なので、面白い場面で自然に笑ったり、興奮して声が出ることは問題ありません。ただし、おしゃべりは控えましょう。特に静かな場面では、わずかな声でも周りの鑑賞の妨げになってしまいます。また、飴やビニール袋のガサガサといった音も意外と目立つものです。必要な物は開演前に取り出しておくと安心です。

さらに、舞台に集中したり花道が見えにくいと前のめりになりがちですが、そうなると後ろの人の視界を遮ってしまいます。背もたれに寄りかかるなど、姿勢の配慮も大切。帽子も視界の妨げになるため、劇場内では極力脱ぐようにしましょう。

スマホは電源OFF!写真・録音は禁止

スマホや携帯電話はマナーモードでもアラームが鳴ったり、バイブ音が響いたりします。また、暗い客席では画面の光が意外と目立ちます。上演前にアナウンスがありますが、必ず電源を切っておきましょう。さらに、観劇中の舞台を撮影・録音することは禁止されています。

拍手や「大向こう」のタイミングは?

観劇中、観客が場を盛り上げるために行うのが「大向こう」と呼ばれる掛け声や拍手です。「成田屋!」「音羽屋!」「待ってました!」「日本一!」といった大向こうの掛け声は芝居を盛り上げるもので、誰でもかけられます。ただしタイミングを誤ると芝居のリズムを崩したり、場の空気を乱してしまうことも。そのため観劇に慣れないうちは無理に声をかけず、「大向こうさん」と呼ばれる専門や常連の人に任せるのがおすすめ。観客の拍手も舞台を盛り上げる大切な要素なので、周囲に合わせると安心ですよ。

途中入場・トイレに行ってもいい?

観劇中の途中入場やトイレは、できるだけ控えましょう。特に舞台のクライマックスなど重要な場面で席を立つと、周囲の観客の視界を遮り、大切なシーンを見逃させてしまうことも。緊急時を除き、上演中の移動は控えるのがマナーです。なお、トイレなどは、演目の合間に設けられる休憩時間「幕間(まくあい/10~30分)」のタイミングで済ませるようにしましょう。

歌舞伎観劇をもっと楽しむために

せっかくの歌舞伎観劇、もっと楽しむためのポイントを押さえておきたいですよね。ここでは、観劇を満喫するためのヒントをご紹介します。

持ち物リスト|あってよかったもの

歌舞伎はチケットさえ忘れなければ楽しむことができますが、以下のようなアイテムがあると、より快適に過ごせます。

・オペラグラス(三階席以上から観る場合は必須。舞台上の役者さんがよく見えます)

・軽食・のど飴・飲み物(喉の渇きや小腹対策。ただし劇場ごとにルールが異なるため事前の確認要)

・折りたたみエコバッグ(コートや荷物をまとめて座席下に収納するため)

・老眼鏡(年配の人でも筋書が読みやすく安心)

・スリッパ(足の疲れ対策に)

・ブランケットや羽織もの(体温調整や足の冷え対策に)

演目のあらすじを予習しておく

歌舞伎は、観客を楽しませることを大切にしてきた伝統芸能で、予備知識がなくても気軽に楽しめるのが魅力です。ただし複雑なストーリーの演目も多いため「内容がよくわからなかった」と感じる人も少なくありません。観劇をより深く理解して楽しむには、事前に演目のあらすじを予習しておくのがおすすめ。特に「時代設定」「最初の場面の説明」を把握しておくとよいでしょう。

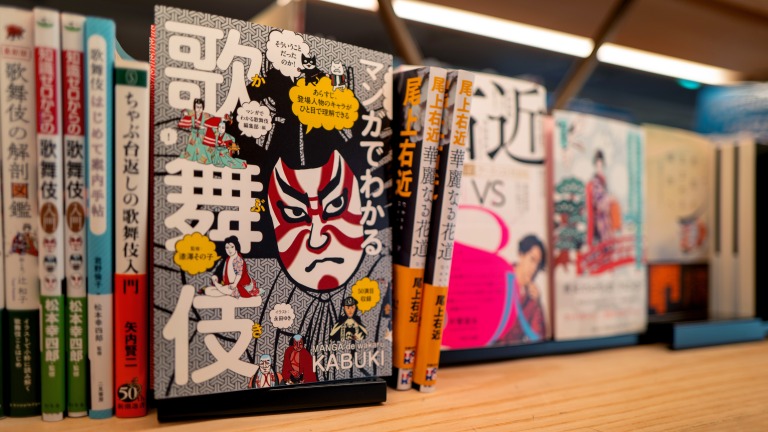

予習には、事前に劇場で筋書(プログラム)を購入し読んでおくのがおすすめ。筋書だけで分かりにくい場合は、当日イヤホンガイドを借りても良いでしょう。事前に劇場へ行くのが難しい場合は、ネットや書籍で演目の内容を調べておきましょう。

イヤホンガイドを活用する

歌舞伎鑑賞をさらに楽しむために、イヤホンガイドの活用もおすすめです。イヤホンガイドは、舞台の進行に合わせて、あらすじや見どころ、衣装や音楽、歌舞伎特有の約束事などを音声で解説してくれるサービス。舞台の内容の理解がより深まり観劇の満足度が高まるため、初心者の人には特におすすめです。通常は劇場でレンタルできますので、利用方法や料金など事前に確認しておきましょう。

まとめ|初めての歌舞伎を楽しもう

歌舞伎観劇は、ルールやマナーが厳しくて難しそう…と思われがちですが、基本的には映画館と変わらず、誰でも気軽に楽しめます。ぜひ一度、日本の歴史ある伝統芸能の舞台を体験してみてはいかがでしょうか。

旅・南の島・海・犬・植物・音楽が好きな関西移住人。毎日の暮らしを心地よく、より豊かにするための情報をお届けしています。